Chiudiamo l’anno con la vecchia e buona abitudine di mettere insieme i dischi che più ci sono piaciuti: stavolta ci muoviamo tra suggestioni nordiche e desolazioni fumose, dad-rock e folk intimista. Buona lettura e buon (ri)ascolto!

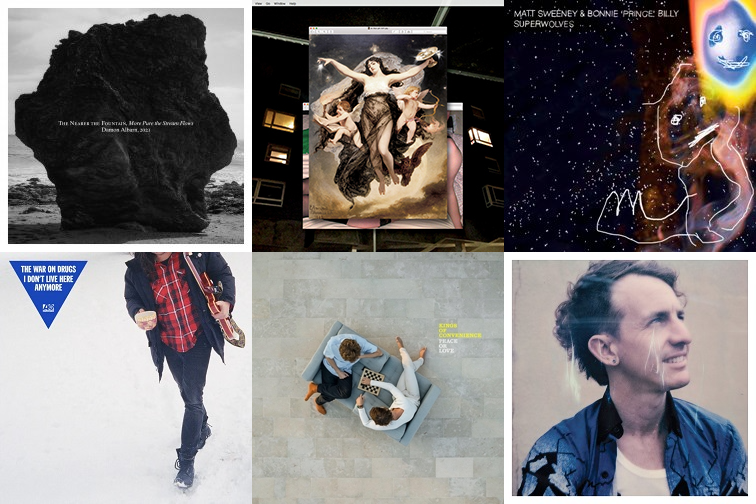

Damon Albarn “The Nearer The Foutain, More Pure The Stream Flows”

Finalmente è arrivato il disco islandese di Damon Albarn, ispirato dagli amati paesaggi dell’isola del nord, che per il musicista londinese è qualcosa di più di una seconda patria. Gli spazi dilatati, il contatto estremo con la natura e la possibilità di isolarsi dall’umanità hanno ispirato riflessioni sul presente e sul futuro, sulla perdita e sul vuoto, che durante il lockdown sono state trasformate in un lavoro dallo scarso appeal commerciale, con nessun singolo che potrebbe andar bene per le radio, ma dalla rara capacità di regalare meraviglie assolute. “The Nearer The Foutain, More Pure The Stream Flows” mostra Albarn al suo meglio, capace di sfoderare un tocco lugubre da far invidia a Nick Cave e subito dopo di mettersi a giocare con un minimalismo elettronico alla Brian Eno, senza rinunciare ad incursioni nel free jazz. Si inizia con il saluto commosso e bellissimo all’amico percussionista Tony Allen di The Nearer The Foutain, More Pure The Stream Flows, con una prova vocale di Albarn, tra baritono e falsetto, di notevole intensità. Royal Morning Blue è l’unico momento che può far pensare al pop, purché si intenda per pop la personale sintesi di melodia e introspezione di Mr. Blur. Per il resto la forma canzone è un argomento non considerato, si respira libertà nelle composizioni dell’album, non si può non essere liberi in un momento di emergenza come questo, ecco allora la sperimentazione di Combustion fare da contraltare al raffinatissimo jazz latino di The Tower Of Montevideo, la samba-ambient, se può esistere un’etichetta del genere, di The Cormorant essere in perfetto equilibrio con la poesia struggente di Particles. Un disco di grande profondità e intrigante stratificazione di suoni e piani di lettura. Un grande grandissimo disco, uno dei migliori di questo 2021.

Arab Strap “As Days Get Dark”

A più di quindici anni da “The Last Romance” i nostri tornano con undici brani inediti e questa, per chi li ha amati da quel primo grande weekend del ’96 fino al tour d’addio di dieci anni dopo, potrebbe essere l’unica cosa che conta, se “As Days Get Dark” non fosse un grande disco, nel quale gli Arab Strap riprendono da dove si erano fermati ma con una maturità nuova, mostrandosi più sintetici di come ricordavamo, impegnati, spesso su un ritmo martellante, in un’esplorazione notturna dell’animo umano che li fanno sembrare una versione malata del Leonard Cohen di “I’m Your Man”. La voce di Aidan appare più sicura di sé, più controllata, mentre il lavoro di Malcolm è ardito e impeccabile, supportato dalla preziosa produzione di Paul Savage. La morbosità ritrova confidenza con la forma canzone, a partire da The Turning Of Our Bones, primo convincente singolo e primo brano in scaletta, per passare subito dopo a Another Clockwork Day, che racconta di un uomo che si masturba di notte mentre la sua ragazza dorme. Non c’è lussuria nelle parole di Aidan, solo inestirpabile desolazione. Andando avanti con l’ascolto, il disco si mostra solido, compatto, privo di passaggi a vuoto, e sfiora la perfezione con Bluebird, che col suo passo felpato e il suo ritornello circolare viaggia dolcemente dalle parti dei National, e Kebabylon, pezzo magnetico che fa della notte il miglior buco nero da cui farsi ingoiare. La notte è, d’altra parte, sin dal titolo la protagonista del disco: «the day is disease / and night the cure», cantano in I Was Once A Weak Man, altro momento di spettrale bellezza. “As Days Get Dark” è l’ideale summa delle varie anime mostrate dalla band nel corso degli anni, ci si sente accolti nell’entrarci dentro, come quando torniamo a far visita a quei vecchi amici davanti ai quali possiamo abbandonare le nostre difese, e ci si emoziona fino all’ultimo istante: Just Enough in chiusura, con il suo incedere così fumoso, non è la Push The Sky Away degli Arab Strap? Quanto è meraviglioso che questi due balordi siano tornati?!

Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’ Billy “Superwolves”

Se è vero che stare dietro alla discografia di Will Oldham potrebbe diventare un lavoro a tempo pieno, è anche vero che i tanti dischi pubblicati sotto i vari moniker non sono tutti uguali e tra essi ci sono quelli (pochi) più trascurabili e quelli (la maggior parte) che hanno avuto la capacità di lasciare il segno. Tra i secondi rientra a pieno titolo il magnifico lavoro del 2005, “Superwolf”, in cui il nostro, nelle rigogliose vesti di Bonnie ‘Prince’ Billy, faceva coppia con quell’altro spirito inquieto di Matt Sweeney (Chavez, Zwan, Guided By Voices), un disco acidulo ma struggente, contenente perle come My Home Is The Sea o Beast For Thee. A sedici anni di distanza i due ci riprovano. Il titolo è diventato un plurale “Superwolves”, i lupi (e i demoni) si sono moltiplicati, la meraviglia è intatta. Per Sweeney scrivere parti di chitarra su cui si appoggerà la voce di Oldham è una sfida eccitante: “mi fa venire voglia di creare musica che trattenga la sua voce come il calice contiene il vino” è la metafora che usa per descriverla. Ecco dunque che il blues malmostoso di Make Worry For Me alternarsi al languore jazzistico di My Body Is My Own, passando per un gioiello di rara delicatezza come Good To My Girls. Hall Of Death, che vede la collaborazione del chitarrista tuareg Ahmoudou Madassane, è l’unico brano in cui la batteria pesta, per il resto le bacchette restano quasi sempre a riposo, segno di come i due cotitolari del progetto prediligano di gran lunga i toni intimisti e finiscano per immergere l’ascoltatore in una liquidità chiaroscura che somiglia ad una lunga liberazione west coast. “Superwolves” è un libro di testo sull’arte di usare la chitarra elettrica per scrivere ballate senza peso su temi gravosissimi come amore e morte, canzoni che assaporeremo un po’ alla volta e faremo durare per tutto l’anno, come preghiere atee.

The War On Drugs “I Don’t Live Here Anymore”

“I Don’t Live Here Anymore” è un album più classico dei precedenti due (“Lost In The Dream”, 2014, e “A Deeper Understanding”, 2017), come un immaginifico incontro tra Tom Petty, Mark Knopfler, Bruce Springsteen, Bob Dylan e finanche R.E.M. (vedi Occasional Rain) alla metà degli anni ottanta. Sembra esserci estrema chiarezza nelle nuove canzoni, quanto c’entri la stabilità familiare del leader Adam Granduciel (che nel frattempo è diventato padre) o quanto sia dovuto alla pandemia che ha aiutato molti a rimettere ordine nelle proprie priorità è difficile da dire. Ciò che si percepisce è calma e sicurezza in un artista che si è ormai guadagnato un posto tra i superclassici del nuovo millennio. L’ombra di Dylan è ovunque, per non parlare della silhouette springsteeniana. Una nota webzine americana ha intervistato Granduciel qualche settimana fa a proposito del nuovo lavoro e ha intitolato il pezzo “Lightness On The Edge Of Town”, ma forse è più al Bruce del periodo 1984-1987 che occorre far riferimento, se è vero che più di un episodio di “I Don’t Live Here Anymore” potrebbe trovare agilmente posto in “Born In The USA”. Il grido malinconico di Wasted non starebbe perfettamente a proprio agio tra No Surrender e Bobby Jean? I riferimenti non potrebbero essere più espliciti quando vengono citati alcuni versi dei maestri per chiarire qual è il punto di partenza, dalla «creature void of form» della title-track presa pari pari da Shelter From The Storm a quel «show a little faith» di I Don’t Wanna Wait che rimanda direttamente a Thunder Road, genitrice di molti dei sogni e dei tormenti che hanno fatto di Granduciel un autore di canzoni.

Victim è una di quelle canzoni che i War On Drugs sono così bravi a fare, una di quelle, cioè, dentro le quali si apre una crepa che diventa il lasciapassare per un’energia liberatoria. In modo simile, Old Skin rincorre per una buona metà una vetta dylaniana tranne poi deviare verso un maestoso rock da arena. Nel finale i toni si fanno più crepuscolari, con la luce gialla di Rings Around My Father’s Eyes e il pop riluttante di Occasional Rain che chiudono un disco che è un altro importante mattone nella costruzione della torre della malinconia che i War On Drugs stanno portando avanti con generosità ed ostinazione.

Kings Of Convenience “Peace Or Love”

Rocky Trail è il singolo che segna il ritorno dei nostri dopo dodici anni di latitanza discografica ed idealmente funziona da momento ‘dove eravamo rimasti’, già a partire dai versi con cui il brano prende il via: “one more time/let’s say you give me one more time/one last chance to speak again/let’s start from what we left unsaid/and here we go”, ricominciamo da ciò che non ci eravamo ancora detti. Un instant-classic, uno di quei momenti di perfetta circolarità pop che sembrano esserci da sempre, puri come il lavoro di un artigiano dalle mani fatate, belli e sobri come un sideboard scandinavo in teak degli anni sessanta. Se c’è una differenza tra “Peace Or Love” e i precedenti lavori è un approccio, se possibile, più silenzioso e delicato, più controllato. Si tratta di differenze ai limiti del percettibile, ma nelle nuove tracce ci sono passaggi che suonano adulti e maturi più di qualsiasi altra cosa i Kings Of Convenience abbiano mai fatto. Per esempio la pulizia melodica di pezzi come Rumours e Song About It, oppure il brioso folk cameristico di Fever. La maggior parte dei brani vede protagonisti i soli Eirik ed Erlend con le rispettive voci e chitarre, solo qua e là compare il contrabasso di Davide Bertolini e la viola di Tobias Hett. C’è però anche un’ospite quanto mai gradita anche se un po’ inattesa: Leslie Feist. La cantautrice canadese era ospite dei due brani più intensi del secondo album dei Kings Of Convenience, “Riot On An Empty Street”, Know-How e The Build-Up. Due brani del nuovo lavoro vedono ancora la sua collaborazione, anche in sede di scrittura. Che brani meravigliosi, infatti! Innanzitutto Love Is A Lonely Thing, un finto jazz che è inno alla pazienza, nell’amore come nella vita. E poi Catholic Country, una carezza agrodolce dal respiro tropicalista e dal ritmo più frizzante del resto, con Feist protagonista di un ritornello che somiglia ad un mantra: “the more I know about you/the more I know I want you/the less I care about who/was there before I found you (più so di te/più so che ti voglio/meno mi importa di chi/c’era prima che ti trovassi)”.

Buck Meek “Two Saviors”

Un album che fa venire voglia di abbracciare una persona cara; una malinconia che cura invece di opprimere; il racconto di una solitudine che è un antidoto alla solitudine. Registrato in presa diretta in una sola settimana nell’estate 2020 con la collaborazione del fido produttore Andrew Sarlo, contiene in realtà canzoni scritte per la maggior parte nel 2018, dopo il divorzio di Buck Meek da Adrianne Lenker (per i pochissimi distratti, sono i due leader dei Big Thief). Buck è un gentleman con la chitarra acustica che nel suo lavoro solista mostra un lato confidenziale e contemplativo che con la band rimane per lo più in ombra. Qui raccoglie undici canzoni apparentemente poco preziose, perché vestite di poco, cantate con un timbro vocale esile e nasale, scritte come le poesie sghembe del più riluttante dei poeti, undici canzoni che però crescono ascolto dopo ascolto creando una piacevole sensazione di calore domestico, anche se nella casa dell’artista si respira l’assenza della persona amata. Se “Two Saviors” è un breakup record, lo è nella maniera più elusiva possibile. L’autore non fa nulla per nascondere la propria vulnerabilità ma sembra venirgli naturale adagiare le proprie sofferenze su tonalità tenui, leggere. I testi sono pregni di una vaghezza consapevole, composti con una stratificazione di immagini ora enigmatiche ora limpide, ancorati alla realtà ma con uno spiraglio d’apertura in direzione del sogno. “Two Saviors” è un lavoro speciale, niente di meno d’altronde di ciò che ci si può attendere da una delle figure chiave del rock americano degli ultimi cinque anni.